Von Berlin nach New York – ab diesem Dienstag sitzt Annalena Baerbock der UN-Generalversammlung vor. Unter der Leitung der Ex-Außenministerin diskutieren Vertreter der 193 Mitgliedsstaaten die Lage der Weltgemeinschaft. An der Generaldebatte Ende September wollen zahlreiche Staats- und Regierungschefs teilnehmen.

Dass vermehrt ehemalige Regierungschefs und Außenminister statt Berufsdiplomaten das Amt übernehmen, ist ein relativ junger Trend. So sah die Generalversammlung in den vergangenen fünf Jahren etwa den Ex-Premier von Kamerun und den früheren Außenminister der Malediven als Vorsitzende.

© Imago/Xinhua

Als in den 80er-Jahren zuletzt zwei Deutsche am East River präsidierten, war das noch anders. Rüdiger von Wechmar und Peter Florin waren die regulären UN-Vertreter ihrer jeweiligen Länder – der Bundesrepublik und der DDR.

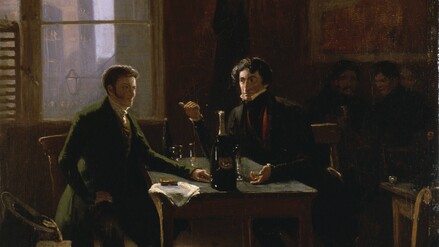

Rüdiger von Wechmar – „Inhaber eines weltberühmten Sitzfleisches“

Dass die Bundesrepublik für die Amtsperiode 1980/1981 überhaupt das Präsidentenamt anstrebte, war ein Produkt des Konkurrenzringens zwischen den beiden deutschen Staaten. Beide Länder waren 1973, also sieben Jahre zuvor, der UNO beigetreten.

1979 schrieb Botschafter von Wechmar, ein ehemaliger Journalist, ans Auswärtige Amt in Bonn, dass die Ostdeutschen im Folgejahr einen Platz im Sicherheitsrat übernehmen und dies „sicherlich mit einer Aufwertung des Prestiges der DDR verbunden“ sein werde. Er fragte, ob „wir diese Entwicklung nicht dadurch konterkarieren sollten, indem wir uns um das Amt des Präsidenten der 35. Generalversammlung bewerben“. Bonn und die westlichen Partner stimmten zu; von Wechmar wurde gewählt.

© Imago/Sepp Spiegl

In seiner Autobiografie berichtet von Wechmar ausführlich von dieser Zeit. Von seinem Schreibtisch im 38. Stock blickte er auf die Skyline Manhattans. Daneben hängte er eine Karikatur mit einem praktischen Tipp für Diplomaten: „Wenn Sie nichts wissen, lassen Sie sich’s nicht anmerken. Und wenn Sie was wissen, sagen Sie es nicht, sonst blamieren Sie sich.“

Von Wechmar hielt sich nicht an diesen Rat. Im Gegenteil: Schon in seiner Antrittsrede kritisierte er die westlichen Industriestaaten, auch die Bundesrepublik, da sie weniger als vereinbart für die Entwicklungshilfe ausgaben.

Ich finde es ungeheuerlich, dass einige Länder, die dazu in der Lage wären, das Ziel bei der Entwicklungshilfe noch immer nicht erreichen. Das unermessliche Leid von Millionen Menschen wird nicht durch eine weitere Runde gut gemeinter Debatten in dieser Versammlung beendet werden.

Rüdiger von Wechmar fand 1980 in seiner Antrittsrede deutliche Worte – auch an die Adresse der eigenen Regierung.

Die Zielvorgabe von 0,7 Prozent der Wirtschaftsleitung verfehlt Deutschland auch heute wieder, zuletzt wurde der Etat stark gekürzt. Ob Annalena Baerbock dies in der Tradition ihres Vorgängers ebenfalls der eigenen Regierung ankreiden wird, bleibt abzuwarten.

An einer anderen Front scheiterte von Wechmar. Zum Amtsantritt hatte ihn die „Los Angeles Times“ gerühmt, er werde „der endlosen Rederei und Papierflut Einhalt gebieten.“ So richtig geklappt habe das nicht, schrieb er später. Immerhin habe er aber erreicht, „dass ein anderer Schlendrian sein Ende fand“: Unter Leitung des deutschen Präsidenten fingen alle Sitzungen pünktlich an.

Inhaltlich musste sich von Wechmar vor allem mit Kriegen und Krisen befassen – seiner Nachfolgerin dürfte es heute kaum anders ergehen. Drei Tage lang diskutierte die Versammlung über die sowjetische Invasion Afghanistans, später gab es noch eine Sondersitzung zum Befreiungskrieg Namibias gegen das südafrikanische Apartheidregime.

Von Wechmar bewies dabei Ausdauervermögen. „Ich sah es als meine Pflicht an, jeder einzelnen der 29 Sitzungen selbst vorzusitzen“, schrieb er in seiner Autobiografie. Sein britischer Kollege Ivor Richard bezeichnete ihn dafür anerkennend als „Inhaber eines weltberühmten Sitzfleisches“.

Peter Florin – Von Köln über Moskau nach New York

Sieben Jahre später war dann die DDR am Zug. 1987 hieß der Präsident der Generalversammlung Peter Florin. Der gebürtige Kölner war als Sohn von Kommunisten 1933 zunächst nach Frankreich, später in die Sowjetunion geflohen. 1941 trat er freiwillig in die Rote Armee ein, nach dem Krieg beteiligte er sich am Aufbau des diplomatischen Dienstes der DDR.

© imago/Hohlfeld

In seiner in Französisch, Englisch und Russisch gehaltenen Antrittsrede als Präsident der Generalversammlung betonte Florin die Notwendigkeit zur Abrüstung. Das entsprach dem Geist der Zeit: Seit zwei Jahren verhandelten USA und Sowjetunion über den Verzicht auf nukleare Kurz- und Mittelstreckenraketen, wenige Monate nach Florins Rede unterzeichneten die Präsidenten Ronald Reagan und Michail Gorbatschow den INF-Vertrag.

Der Weltfrieden kann nicht länger durch Konfrontation, sondern nur durch Kooperation erreicht werden.

Der DDR-Diplomat Peter Florin berief sich in seiner Antrittsrede als Präsident 1987 auf den Geist der UN-Charta von 1945.

Florin war erst der zweite Präsident der UN-Generalversammlung überhaupt, der aus einem Staat des Warschauer Paktes kam – und zugleich der letzte. Wenige Jahre später war der Ostblock Geschichte.

Inhaltlich war Florin vor allem mit einem Thema befasst, das auch Annalena Baerbock beschäftigen dürfte: nämlich dem Nahostkonflikt. Schließlich haben gleich mehrere westliche Staaten, Frankreich, Großbritannien, Kanada und neuerdings auch Belgien, angekündigt, die Generalversammlung zum Anlass zu nehmen, Palästina als Staat anzuerkennen.

Mitten während der Sitzungsperiode brach im Dezember 1987 die Erste Intifada los. In den israelisch besetzten Palästinensergebieten im Gazastreifen und Westjordanland kam es zu Aufständen der Zivilbevölkerung. Israel antwortete mit Gewalt. Die Aktion war zugleich der erste große Auftritt einer im selben Jahr gegründeten Organisation, die bis heute die Region in Atem hält: der Hamas.