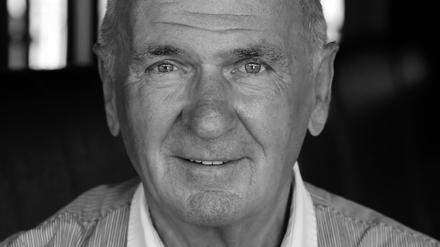

Vermutlich dringt nie wieder ein Ton aus seinem Haus im Warren County von New Jersey an die Öffentlichkeit. Und trotzdem dürfte die Behauptung, dass Keith Jarrett der größte lebende Jazzpianist ist, schwer zu widerlegen sein.

Was er bis zu den beiden Schlaganfällen, die ihn 2018 linksseitig lähmten, an Musik geschaffen hat, reicht für drei Leben. Das Problem ist die Leichtfertigkeit, mit der sich solche Superlative aussprechen lassen.

In den Gesprächen, die der Kölner Pianist Pablo Held in seinem Video- und Podcast „Pablo Held Investigates“ mit Kollegen aus aller Welt führt, gibt es ein Interview mit Ben Street, der diesen Umstand auf seine Weise benennt: Der amerikanische Bassist, der mit bedeutenden Pianisten wie Masabumi Kikuchi und Danilo Perez gespielt hat, nennt Jarrett einen maßlos unterschätzten Musiker.

Was paradox klingt, trifft einen Punkt. Denn die Anbetung, die Jarrett seit einem halben Jahrhundert zuteilwird, korrespondiert mit einer tiefen Unkenntnis dessen, was sein breit gefächertes Genie ausmacht. Die unkritische Kanonisierung seiner Kunst geht einher mit einer Taubheit für ihre Details.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Tatsächlich kann man die handwerkliche Arbeit, die Jarrett in die Entwicklung seines musikalischen Vokabulars investiert hat, und mehr noch die jeweils im Moment zu erobernde innere Freiheit, mit den eigenen Fähigkeiten intuitiv so schalten und walten zu können, wie man es sich erträumt, gar nicht überschätzen.

In diesem Sinn muss man Ben Street beipflichten, dass auch die wahre Größe von Johann Sebastian Bach bis heute nicht angemessen gewürdigt wird. Oder steckt in solch hilflosen Ehrerweisungen nur eine andere Form von Mystifizierung?

Viele halten es ja schon für ein Zeichen höherer Gnade, dass sich einer wie Jarrett anderthalb Stunden lang, ohne den geringsten Plan, wie sie denn zu füllen seien, mutterseelenallein an sein Instrument setzen konnte und drauflosspielte.

Improvisierende Musiker und Musikerinnen wissen, dass das an sich kein Wunder ist. Ein Wunder waren die Spannungsbögen, auf die sich Jarrett an erleuchteten Tagen verstand: in den siebziger Jahren noch in großformatigen, auf schwelgerische Monster-Ostinati gebauten Sätzen, wie sie das berühmte „Köln Concert“ auszeichnen, mit Beginn des neuen Jahrtausends zusehends kleinteiliger, den reinen Wohlklang immer wieder mit atonalem Flirren brechend. „Radiance“, in Tokio und Osaka aufgenommen, ist ein schönes Dokument dieser Phase.

Was aber ist es, das Jarrett auszeichnet, wenn man nicht in blinde Idolatrie verfallen will? An erster Stelle der ans Gesangliche grenzende Atem seines Spiels, der ihn noch in der virtuosesten Raserei trägt. Dann der harmonische Reichtum, aus dem er schöpft, in Jazz-Voicings, die noch den scheinbar vertrautesten Standard mit gewagten Rückungen und Modulationen aus seinem akkordischen Korsett holen, wie in den romantisch-impressionistisch gefärbten Fügungen.

Und schließlich eine nicht nachlassende rhythmische Spannkraft insbesondere der linken Hand. Zu allem gesellt sich eine Anschlagskultur, die man Jarretts kurzen Fingern nicht auf Anhieb zutrauen würde.

Zum Weiterhören

Jarretts Alben sind zuletzt ausschließlich bei ECM Records erschienen. Als Einführung in sein Denken und Musizieren empfiehlt sich ein Porträtfilm von Mike Dibbs: „Keith Jarrett - The Art of Improvisation“ (Warn

Man höre das elf Jahre später im „Last Solo“ eines Tokioter Konzerts noch einmal aktualisierte Encore des Solauftritts in Bremen 1973: Wie er hier fünf Minuten lang über einem kontinuierlichen F-Dur-Ostinato der Linken im solierenden Flug der Rechten an der Grundtonart rüttelt – das sind die Dinge, die ihm in dieser Selbstverständlichkeit erst einmal jemand nachmachen muss.

Das alles lässt sich mittlerweile in Hunderten von Transkriptionen auch studieren. Vom Ereignishaften des Augenblicks vermittelt der Notentext nur einen unvollkommenen Eindruck, er sorgt aber dafür, dass man Jarretts unvermeidlich irdische Formeln, Wendungen und Wiederholungen nicht zu himmlischen Eingebungen hochstilisieren kann. Jarrett ist kein Gott – auch wenn es unter ihnen zahlreiche exzentrische Wesen geben mag, mit deren Reizbarkeit er mithalten kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für Besucher seiner Konzerte ist es manchmal schwer erträglich, dabei zuzusehen, wie er sich stöhnend und grunzend an seinem Instrument windet. Doch das ist nur zum geringsten Teil Show. Es gehört zu den in den eigenen Körper verlegten Geburtswehen seiner Musik.

Jarrett, so kommt es Ben Street vor, sei Herbie Hancock darin verwandt, dass er sich selbst immer wieder austricksen müsse, um über die eigenen Grenzen hinauszugelangen. Er verhalte sich wie jemand, der in einem Raum gefangen sei und beim Sich-Umsehen hier ein Stofftier, dort ein paar Streichhölzer und dort noch eine leere Wasserflasche entdecke und sich angesichts der vorhandenen Mittel frage: Wie komme ich hier wieder heraus?

Ein Escape-Room als Sinnbild des Improvisierens: Doch Jarrett hat sich nicht nur innerhalb des Jazz aus Zwangslagen zu befreien versucht. Er hat stilistisch jede Tür aufgestoßen, derer er ansichtig wurde.

Es gibt nicht viele Musiker, die einen ähnlich umfassenden Begriff von dem haben, was Musik zwischen Spiritualität und intellektuellem Zugriff, Ritual- und Konzertcharakter sein kann. Ob Jarrett sich von den Kreativitätslehren des Georges L. Gurdjieff faszinieren ließ und dessen „Sacred Hymns“ aufnahm, oder ein ekstatisches Sopransaxophon blies: Jede seiner vielen Seiten hat die jeweils entgegengesetzte geprägt.

Sein zuletzt dominierendes Jazztrio mit Gary Peacock und Jack DeJohnette würde anders klingen, wenn er nicht in den Kosmos von Bach, Händel und Schostakowitsch eingetaucht wäre. Und ein im Mehrspur-Alleingang entstandener Kellerrock-Jam wie auf „No End“, der sicher zu den bloßen Kuriositäten seines Werks gehört, lässt sich nicht ohne das Hippie-Fluidum denken, das er Ende der 1960er Jahre in der Band von Charles Lloyd erlebte.

Jarretts überdimensionale Statur verhindert allerdings, dass viele großartige Pianisten in seinem Schatten stehen. Zum 50. Jubiläum des „Köln Concert“, dem meistverkauften Soloalbum des Jazz, wurde die Marke Jarrett gerade noch einmal kräftig ausgebeutet. In gewisser Weise steht sie ihm aber selbst im Weg. Die Zahl weniger populärer, doch ebenso starker Alben ist immens.

Zu seinem 80. Geburtstag am Donnerstag möchte man ihm wünschen, dass all diejenigen, die den unermesslichen Kontinent Jarrett bisher nur vom Hörensagen kennen, nach und nach dessen Weiten erkunden.

Aus den gemäßigten Klimazonen könnte man zum Beispiel in die glühende Hitze der Siebziger aufbrechen, ins Village Vanguard zu „Fort Yawuh“ mit Paul Motian, Charlie Haden und Dewey Redman, oder zu den orchestral erweiterten „Expectations“. Sie halten nach wie vor allen Erwartungen stand.